お年寄りの体と生活術

こちらでは中医学の簡単な理論を用いて、お年寄りの生活を工夫して、いつまでも若々しく元気に暮らすためのヒントを載せていきます

いつまでも若々しくいるために

高齢化社会の現在の日本では、お年寄りを抱えた家族も増えているようです。 お年寄りとの暮らしは、知恵を授かったり精神的にも支えてもらえることも多く、なかなか良いものですが、反面、病気や痴呆で介護が必要になる可能性も含んでいます。 老化という自然現象は、誰も避けようがないものですが、天寿を全うするその日までは快適に暮らしたい、というのがお年寄り本人と家族の望むところでしょう。 いつまでも元気で若々しくいるために、やはりそれなりの工夫が必要です。 ここでは、お年寄りのための食生活のアドバイスをいくつか紹介しておきましょう。

加齢と関係が深い「腎」を補う食生活を

中医学の考えでは、歳をとるということは、“五臓六腑すべてが衰える”ということでもあります。 特に、先天のエネルギーがたくわえられている「腎」は、加齢との関係が深い臓器です。 腰痛、膝関節痛、骨粗鬆症、痴呆といった老人特有の病気も、腎の機能と大きな関わりがあります。 そのため、歳をとったら、腎の機能を補う食べ物を意識して食事の中に取り入れることも大切なことです。 補腎作用を持つ食べ物には、クルミ、胡麻、松の実、スッポン、エビなどがあります。

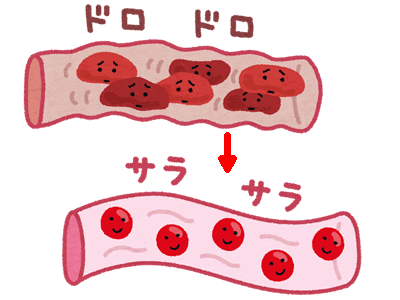

いつまでも「血」をサラサラに

お年寄りの体のもう一つの問題点は、どうしても全身の血流が悪くなりやすいことです。 心臓疾患や脳の疾患を防ぐためには、できるだけ血がサラサラと流れるようにしておくことが大切です。 血を巡らせる作用のある食べ物としては、ラッキョウ、玉ねぎ、にんにく、トマト、紅花、サフラン、田七人参などがあります。 なお、血を巡らせる作用が優れた漢方薬に「丹参」という生薬を配合した「冠元顆粒(かんげんかりゅう)」があります。 丹参には、血管を拡張して血流を増やす作用、血圧降下作用、血栓抑制作用、血液粘度を下げる作用、血管を若々しく保つ作用、血小板の凝集を抑制する作用、抗酸化作用などがあることがわかっており、中国でもお年寄りの病気予防や治療に広く用いられています。

*五臓六腑:中医学には、体の生理機能である肝・心(しん)・脾(ひ)・肺・腎の五臓に、小腸・大腸・胃・胆・膀胱・三焦と呼ばれる六腑を加えたもの。 中医学では五臓を裏、六腑を表と考え、心-小腸、脾-胃、肺-大腸、腎-膀胱、肝-胆というように、、五臓と六腑は互いに深い関係性があるとしています。

胃腸に負担をかけない

歳をとってくると食欲も衰え、また、胃腸の消化吸収機能も弱くなってきます。 食べたくないときには、決して無理はしないで、柔らかくて消化の良いものを、温かい状態で少量食べるようにして、常に胃腸をいたわることが大切です。 「後天の本」である胃腸の機能をしっかりさせておくことは、他の臓器の健康を保ち、結果的には老化防止に役立ちます。 暴飲暴食には十分に注意してください。

その他メニューのご紹介

見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。

見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。

見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。