最近多い物忘れ(健忘症)

思い悩んでいませんか?

健忘症は、簡単に言うと「物忘れ」のことです。 中医学では、脳のストレスや思い悩みなどによって、血を全身に巡らせる働きを持つ「心(しん)」と、気・血を生成する「脾」の機能が低下して、気血のエネルギーを脳に提供できなくことで起こると考えられています。 健忘症は、同時に不眠や不安感、くよくよする、動悸などが現れることも多く、早めに体質に合わせた対応することが大切であると考えます。

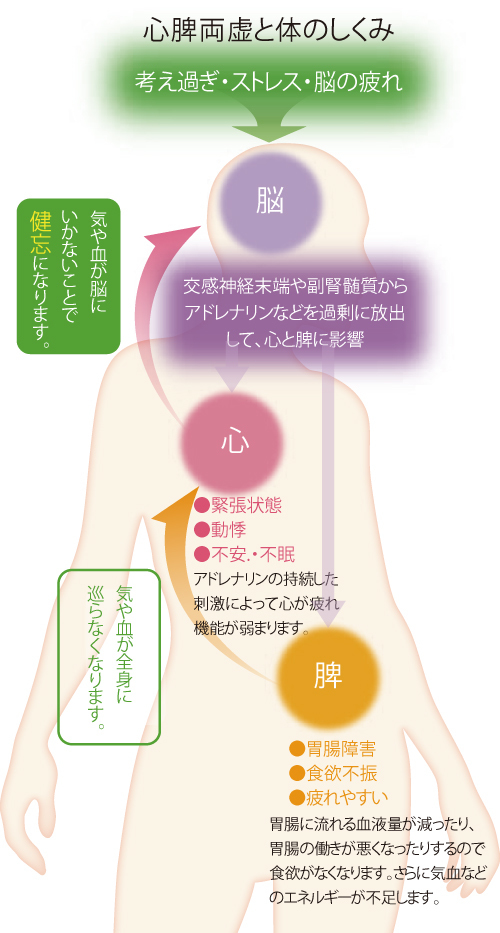

健忘症はどうしても「脳」の方に目が向きがちですが、中医学では身体全体の状態を見て「健忘症」の原因を考えます。下のイラストを見てください。 「健忘」になるポイントは、「脾(ひ)」「心(しん)」「脳(のう)」です。

中医学には「思慮過度(しりょかど)」という考えがあり、考え過ぎ・気配りしすぎなど気を使いすぎる事を言います。この状態が長期にわたると、「脾気虚(ひききょ)」の状態になります。 疲れやすいとか食欲がなくなるなどが表れ、気の働きと血液が不足する状態になります。 「心」への気や血のめぐりが悪くなると、緊張状態や動悸・不安・不眠が現れやすくなります。更に、気や血の脳へ供給量が減ることで、「健忘」にもなりやすくなります。

しかし、「思慮過度」のような気を使いすぎること以外に、年齢による脾胃の弱りから来る場合もあります。歳とともに胃腸の機能が弱り、食事の量と質が悪くなってきます。 血のもとになる蛋白質の摂取量も減ってくるので、気と血の不足が出てきます。 中医学ではこれを「気血両虚(きけつりょうきょ)」と読んでいます。 特に、不安感や不眠などの「心」にかかわる症状と、食欲がない、疲れやすいなどの「脾」にかかわる症状が一緒に表れている場合を「心脾両虚(しんぴりょうきょ)」と読んでいます。

「心」と「脾」の症状が両方表れています

中医学的「健忘」対処法

健忘症対策は、脳の酷使やストレスを回避することが重要です。 しかし、仕事や対人関係など私達を取り巻く環境では、ストレスを避けて過ごすことは困難です。 また、健忘症を患う人は、別の症状を抱えていることが多いため、個々の症状に対応できる中医学に頼るのも一つの方法です。

イスクラ心脾顆粒は、心血(しんけつ)を養って精神・意識・思考を安定させる遠志(おんじ)・酸棗仁(さんそうにん)や、脾気(ひき)を補い胃腸の働きを元気にする黄耆(おうぎ)・党参(とうじん)など10種類の生薬を配合しており、まさに現代のストレス社会にピッタリの処方です。

健忘にお悩みの方、心脾両虚をお試しください

ストレスや脳の疲れは「心脾両虚ょうきょ)」を招き、健忘の原因になります

心脾両虚とは、血を全身に巡らせる働きを持つ「心(しん)」と、消化吸収をつかさどり、気・血を生成する「脾(ひ)」の両方が虚弱になった状態を表します。 ストレスや思い悩み、考え過ぎなどで脳に過度な負担がかかると、心と脾に影響して機能が低下し、「心血虚(しんけっきょ)」「脾気虚(ひききょ)」の症状が同時に現れることが多くなります。

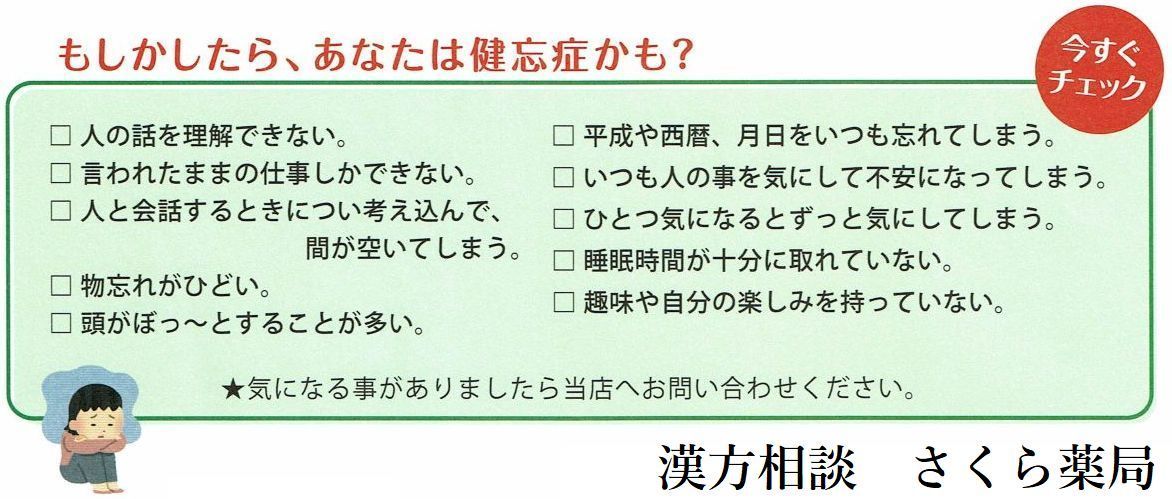

心血虚による症状 心は、精神・意識・思考・血脈をつかさどっています。 また気血などのエネルギーが心神活動の基礎となります。 心血虚になると、脳に気血などの提供ができなくなり、物忘れ、人の話を理解できない、焦燥感、不安、眠りが浅い、不眠という症状を引き起こします。

脾気虚による症状 脾は主に二つの作用があり、一つは食べ物を消化吸収し、気血などのエネルギーを生成し、それを全身に運ぶことであり、もう一つは血液循環を管理し、血液が血管から漏れ出ないようにすることです。 脾の働きが停滞すると、いわゆる「脾気虚」の状態になり、消化不良や全身の疲労感を招いたり、皮下出血や生理不順といった症状が現れたりします。

早め早めの対策を!!