気虚タイプの養生

「気虚(ききょ)」エネルギー不足の状態

「気」を増やす食べ物を積極的に摂りましょう

「気虚の原因」 気は、一種のエネルギーと考えられていて、身体を動かしたり元気をつけたりします。そのため、重労働や激しい運動をしたあとには、だれでも一時的に気が不足した状態になります。 それでも、きちんと食べて、よく眠れば、翌日には自然に気が回復するはずですが、過労が続くと、気の回復が遅れ、慢性的に気が不足した状態となってしまいます。 それを「気虚(ききょ)」といいます。 気はおもに、食べたり飲んだりしたものを胃腸が消化・吸収し、そこから作り出されます。 そのため、胃腸がもともと弱かったり、機能が低下したりしていると、どうしても気が不足しやすくなります。

出やすい症状 体のエネルギー源である「気」は、「気」「血」「津液」のリーダー的役割を持っています。「気」が足りないと、疲労感や倦怠感、冷えが出やすくなります。ほかに、風邪を引きやすい、食欲不振、胃もたれ、軟便、下痢などの症状も出やすくなります。 また、花粉症などのアレルギー症状も現れやすい。

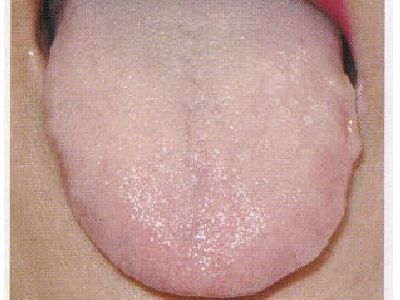

舌の状態 全体的に淡い色をしています。厚く、はれぼったい舌です。舌の縁に歯の跡が波打つようについていることがあります。

対策 補気(気を補う) おすすめの食材 牛肉、鶏肉、うなぎ、鶏卵、えび、もち米、ヤマイモ、かぼちゃ、玉ねぎ、にんにく、ねぎ、生姜、豆、納豆、きのこ、栗、りんご、ほうじ茶、紅茶、緑茶など

避けたり、控えたい食材 冷たいもの、生もの、脂っぽいもの、チョコレート、刺激の強い食材(唐辛子、わさびなど)

現代人の慢性疲労症候群に幅広く使える補中益気湯 内臓下垂・眼瞼下垂には気の補充を 中国漢方がよく分かる本 路 京華著

何年か前の米パニックには驚いたが、どうやらそれも一段落。我々アジアの民にとって、米は命の綱であることを、あらためて認識させられた(1993年米騒動)。そのコメとも縁の深い「気」について考えてみたい。 中医学では、呼吸によって取り入れた自然の清気と、米などの水穀から得られる栄養分が合体して、体の気(生命エネルギー)となると考えている。 気(氣)という字は、もともと气に米と書く。語源には諸説あるが、气には立ち上る山気(自然の気)という意味があり、米は文字通り水穀の気を表し、その二つを組み合わせたものが「氣」と理解すればよいだろう。 体内の気ははもともと上に向かう作用がある。脳に栄養を送り込んだり、内臓を引っ張り上げて腹腔に固定させているのもその力である。この気が弱くなると、大変疲れやすく、めまいや頭のふらつきが出たり、胃下垂や子宮下垂、脱肛のような内臓下垂、瞼が垂れる眼瞼下垂などが起こりやすい。 これらの諸症状のもとには、気の不足状態があるため、治療には補気薬をもちいる。代表的な漢方薬には、中国の金・元の時代に開発された補中益気湯(ほちゅうえっきとう)がある。 人参や黄耆など、気を補い胃腸の機能を高める生薬に、気を上昇させる作用を持った柴胡(さいこ)や升麻(しょうま)を組み合わせた処方で、現代人の慢性疲労症候群にも応用できる。

気の補充で内臓下垂を改善

◎気虚タイプの症状 胃腸が弱い人や、過労気味の人に多くみられるのが、体に必要なエネルギーである「気」が不足したタイプです。 だるい、疲れやすい、元気がない、少し動いただけで汗が出る、食が細い、朝なかなか起きられない、食べるとすぐ眠くなるといった症状があります。 気が不足している人は、先ず過労を避けて、できるだけ気を消耗しないようにすることが大切です。 夜更かしや睡眠不足にも気を付けなければいけません。気が体内で最も効率よく生成されるのは、夜眠っている時です。そのため、遅くまで起きていたり、眠る時間が少なかったりすると、十分にエネルギーを回復することができなくなってしまうのです。 また、暴飲暴食で消化器の機能を低下させることも、気虚の原因になります。というのも、食べたり飲んだりしたものを、気というエネルギーに変えるのは、ほかならぬ消化器だからです。 特に、もともと胃腸が弱い人は、自分の胃腸のキャパシティを見極めて、体に見合った食生活を送るようにしたいものです。

◎気の不足を補う食生活術 気を補う食べ物には、米、豚肉、鶏肉、卵、山芋、ジャガイモ、豆類などがあります。 尚、これらの食べ物を毎日適度に摂ることは大切ですが、「体にいいから」と言って食べ過ぎると、胃腸に負担をかけてますます気の不足がすすむことになりますので、常に腹八分目を心がけるようにしてください。 なお、気虚には、長く煮る調理法が良いとされています。煮物やスープ、お粥などを中心とすると良いでしょう。また「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」などの中成薬もおすすめです。

人参・黄耆など中医学は気を補う薬の宝庫 日本人は気の不足体質の人が多い 中国漢方がよく分かる本 路 京華著

日本人には冷え症の人が多いが、それと関連して、体質的に目につくのが、気虚(ききょ:気の不足)タイプの人が多いということである。中医学では、体内を流れ、生命活動全般をつかさどる「気」の働きをとりわけ重視している。 この気の働きの欠乏・低下した状態が気虚であり、元気がない・疲れやすい・胃腸が弱い・精力減退・息切れといった症状が出てくる。冷たい飲み物や生ものを多食し、冬でも薄着をして体を冷やすことの多い日本人は、気の働きが弱く、体温も低めである。 古代中国人は、「労則耗気(ろうそくもうき)」といって、過労からくる気の消耗を警戒している。 競争社会ニッポンのサラリーマンは、明らかに働き過ぎで、気を消耗している。気の消耗は十分な睡眠によってある程度の充電もできるが、夜更かし好きの日本人にはこんな養生さえも難しい。通勤電車のなかで居眠りをする人が多いのも心配である。 運動不足、高温多湿の気候、エアコンなど、日本人のライフスタイルから、気の消耗や低下に結びつきそうな要因を探ればきりがない。 気虚に対しては、気を補い、働きを高める薬がある。 高麗人参、西洋人参、補中益気湯、健胃顆粒・・・など、どの部位の気が、どれくらい不足しているかによって、様々な補気薬(気を補う薬)を使い分ける。

日本人の生活環境には気を損なう要因がいっぱい!