気持ちをの伸びやかにする逍遥丸

ストレスに打ち勝つための逍遥丸

イスクラ逍遥丸は、中国宋代に編纂された『太平恵民和剤局方』の巻之九 治婦人諸疾に記載されている「逍遥散」に基づいて作られた処方です。

「逍遥散」は、“肝は、陰血が充足されてはじめて十分な機能を果たす”という考えを第一義に考えて作られた養血柔肝・疎肝健脾の代表処方です。 現代的に言えば、肝に「血」が十分にないと、気がスムーズに流れないので、内臓の働きが悪くなったり、精神状態が悪くなったりします。 もう少し考えると、逍遥丸を服用して効果があまり良くなかった場合は、血が足りているかどうかを確認します(血虚タイプを参考) 血が足りなければ「補血」ということも併用した方が、逍遥丸が良く効くことが多くなると思います。

新陳代謝を促進、逍遥丸で春の養生

養生のポイントは肝の機能を高め、メンタルヘルスに努めること 中国漢方が良くわかる本 路 京華著から

漢方では、自然と人間の調和を第一として、自然現象と人体の生理を結び付けて考えるところに特色がある。

この「天人相応(てんじんそうおう)」の視点から、春の養生を考えてみると・・・。 春は、自然界すべてのものが、のびやかに成長する時期である。これは人間についてもいえることで、身体の成長だけでなく、伸びやかな精神活動が求められる時期でもある。 したがって、ストレスを上手にコントロールして、メンタルヘルスに努めることが、春の養生法のポイントになる。

ストレスによって、最も影響を受けやすい臓腑は「肝」である。肝は、身体全体の気(エネルギー)の流れを調整する役割を担っている。 ストレスによって、肝の機能が低下してくると、気の流れが滞り、身体の各所に影響が出てくる。一般的には気力が落ち込んでため息をついたり、消化器系の不調、疲労感などを訴えることが多い。

肝を補い、気の流れを良くすることで、身体全体の新陳代謝を促進する漢方薬に「逍遥丸(しょうようがん)」がある。 荘子(そうし)は、仙境に分け入って、のびのびと生きることを唱え、その自由な生き方を、“逍遥(しょうよう)”と呼んだ。 その名を冠した逍遥丸は、肝に栄養を与える“当帰(とうき)”や“芍薬(しゃくやく)”、うっ滞した気の流れを良くする“柴胡(さいこ)”や“薄荷(はっか)”に、胃腸の働きを良くする“白朮(びゃくじゅつ)”や“茯苓(ぶくりょう)”などを組み合わせた処方である。 うっ滞した肝の機能を回復し、伸びやかな精神活動を取り戻してくれる逍遥丸は、春の養生にピッタリの薬だ。

“逍遥(しょうよう)”の意味とは?

邪気を取り除き、気血津液を流す

現代人には栄養分を補うよりも、邪気を取り除く瀉法が威力! 中国漢方が良くわかる本 路 京華著から

精力剤や強壮剤を飲んでも、ちっとも効果がない。時々、そんな声を聞くことがある。

滋養強壮剤は、漢方でいう気・血・津液の不足を補う補剤の属し、主として栄養の不足などからくる、体力の低下に用いるものである。 従って、身体に何らかの病理的産物(邪気)が存在する時は、単純に補剤を用いても効果を発揮しにくい。それどころか、かえって害になることもあるので注意しなければならない。

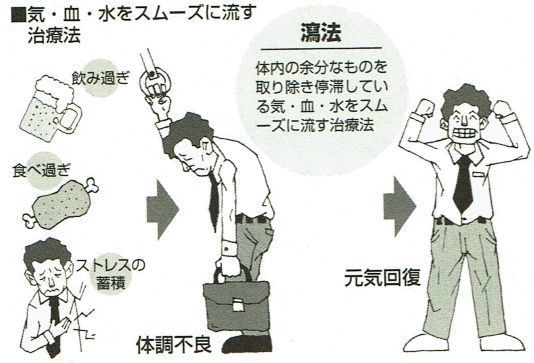

モノの豊かな時代に生きる現代人の体質と、栄養が不足しがちだった昔の人の体質は、明らかに違う。今の日本では、栄養不足よりも、飲み過ぎ・食べ過ぎ・ストレスの蓄積などによって健康を損なうことのほうが、ずっと多いはずである。 この場合には、足りないものを補うよりも、余分なもの(邪気)を取り除き、停滞している気・血・津液をスムーズに流すような治療法(瀉法:しゃほう)が必要になってくる。 邪気を取り除けば正気(抵抗力)は自然に回復してくるものなのだ。

中医学はバランスの医学とも言われる。足りないものは補い、過剰なものは取り除いて過不足のない状態に持ってくるのが治療の原則である。

気の滞りを解消して、ストレスを和らげる逍遥丸や開気丸、瘀血(おけつ:血の滞り)を改善する冠元顆粒、水湿の停滞を取り除く五苓散や温胆湯(うんたんとう)などは、いずれも瀉剤に属する。 現代人は、補うことだけでなく、瀉剤によって元気を回復することをもっと考慮すべきである。

ストレスに負けない!

「気滞(きたい)」は万病のもと ストレスを受けると、体の気(エネルギー)の巡りが悪くなり、様々な症状が現れます。 このような状態を気滞といいます。 このような場合は、“気”を巡らせ、“血”を補い、胃腸の機能を整えながら、体のバランスをとっていきましょう。

気になりませんか? こんな状態。。。

◎気持ちがふさいでしまう 憂うつ感、落ち込み、いらいら、倦怠感、胸が張って苦しいなど・・・ ◎緊張による腹痛が起こる、下痢や便秘になりがち ◎貧血気味のせいか、めまいがそしたり、ぼーっとする ◎生理時や更年期などの不快な症状がある 胸やお腹が張る・痛い・のぼせ、げっぷが出る、不定愁訴、動悸、不眠、イライラなどがある。

その他メニューのご紹介

見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。

見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。

見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。